„Du sollst das Fett deines Nachbarn nicht verzaubern oder verfälschen.“ Dieses Gebot findet sich unterschiedlich formuliert in den ältesten Quellen des Lebensmittelrechts im Altertum – dem babylonischen Codex Hammurabi sowie auf Tontafeln der Hethiter aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Ihre Überlieferungen zeigen: Der Schutz der Bevölkerung vor Verfälschungen war von Beginn an eine wichtige Säule des Lebensmittelrechts.

Im Altertum: Schutz vor Verfälschungen und Gesundheitsschutz stehen im Fokus

So stellte der Codex Hammurabi – eine Sammlung von Rechtssprüchen auf Steinstelen – beispielsweise das „Bierpanschen“ unter harte Strafen. Bei den alten Ägyptern war die Verarbeitung von Brot und Bier als Grundnahrungsmitteln für den Staat und die Priesterschaft streng gesteuert und kontrolliert. Auch im alten Rom war die Lebensmittelversorgung bis ins Detail geregelt: Die Garküchen und Läden des Viktualienmarktes standen unter Aufsicht und zum Verzehr untaugliche Lebensmittel wurden beschlagnahmt und vernichtet.

Im Mittelalter: Lebensmittelbetrug wird streng bestraft

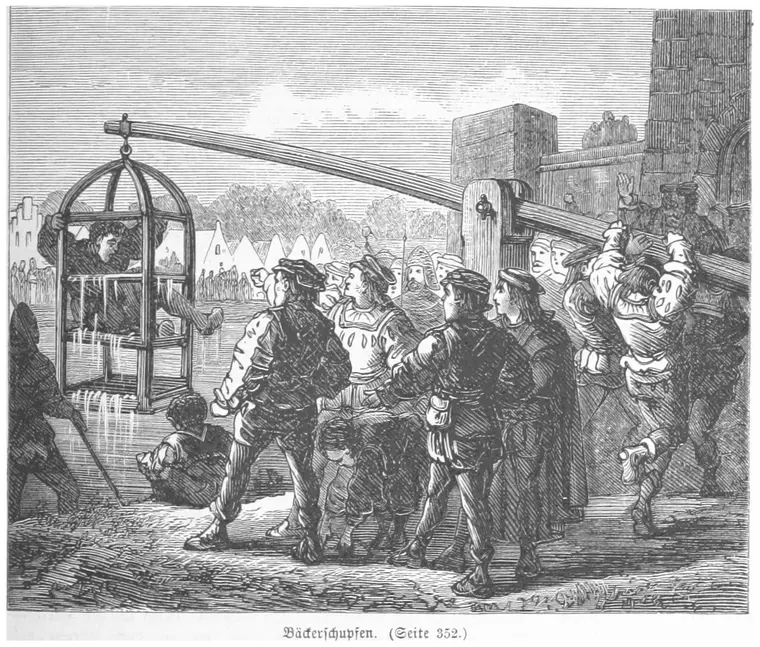

Bäckerschupfen in Wien: Der Bestrafte wurde in einen hölzernen Käfig gesteckt und in die Donau getaucht. Foto: Moriz Bermann, original held and digitised by the British Library

Im Mittelalter kamen in Europa Bäcker an den Pranger, wenn ihr Brot nicht den Vorgaben entsprach. Wer Brot mit zu geringem Gewicht oder von minderwertiger Qualität herstellte, wurde öffentlich an den Pranger gestellt. In Wien wurde der Beschuldigte zumeist in einen hölzernen Käfig gesteckt und mit einem Hebel in die Donau bei der Roßau getaucht, und das oft mehrmals. Man nannte dies auch „Bäckerschupfen“ oder „Bäckertaufe“. Die Bevölkerung feierte solche Anlässe vielfach als eine Art von Volksfest, wie alte Darstellungen der Stadt Wien zeigen. Das letzte Bäckerschupfen fand 1773 statt, erst Joseph II. schaffte diese Strafe ab.

In der Neuzeit: Lebensmittelkontrolle und -recht entwickeln sich weiter

Als Vorläufer für das moderne Lebensmittelrecht wird vielfach der venezianische Staat angeführt. Er schuf angesichts der Pest 1490 eine ständige Gesundheitsbehörde, die dem übrigen Europa lange Zeit als Vorbild diente. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde die Nachahmung von kostbaren Lebensmitteln zu einer regelrechten Kunst. Vor allem Kolonialwaren wie Kakao, Tee, Kaffee und Gewürze boten sich damals für lukrative Fälschungen an. Mit der Ausbildung des Städtewesens entwickelten sich auch die Lebensmittelkontrolle und das Lebensmittelrecht weiter.

In Wien wurde bereits 1839 das Marktamt als zentrale Aufsichtsbehörde etabliert. Es ist damit eine der ältesten städtischen Einrichtungen. Zunächst für die Verwaltung der Wiener Märkte verantwortlich, wurden seine Aufgaben sukzessive erweitert: Ende des 19. Jahrhunderts reichten diese von der Lebensmittelpolizei über die Einhebung von Marktgebühren bis zur Markt-, Sanitäts- und Veterinärpolizei.

19. Jahrhundert: Systematische Rechtsvorschriften entstehen

Der Gedanke eines übergeordneten Lebensmittelrechts trat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Vordergrund. Ein Grund war, dass die Lebensmittelverfälschungen in ganz Europa anstiegen. Dazu trugen die Fortschritte auf dem Gebiet der Chemie ebenso bei wie die zunehmende Entkoppelung der Produktion und des Konsums von Lebensmitteln. Im Jahr 1891 wurde das Österreichische Lebensmittelbuch (auch Lebensmittelcodex oder Codex Alimentarius Austriacus) begründet – bis heute eine wichtige Säule der heimischen Lebensmittelpolitik. Ein umfassendes verschriftlichtes Lebensmittelrecht entstand in Österreich 1897. Davor gab es nur Einzelregelungen, zum Beispiel für bestimmte Warengruppen.

20. Jahrhundert: Erstes österreichisches Lebensmittelgesetz eingeführt

Ein Meilenstein in der Rechtsentwicklung war das Lebensmittelgesetz 1975 (LMG 1975). Es legte die Eckpunkte der heute geltenden Gesetzgebung fest. Ziel der Regelungen war weiterhin der Gesundheitsschutz und Täuschungsschutz. Mit dem Beitritt zur Europäischen Union 1995 wurde eine Vielzahl an europäischen Vorgaben übernommen und zu einem umfassenden Regelwerk ausgebaut. Im Jahr 2006 wurde das LMG 1975 durch das Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG) abgelöst. Dieses regelt in vertiefter Form und im Einklang mit den EU-Vorgaben die Anforderungen an Lebensmittel und normiert Sanktionen, wenn sie nicht eingehalten werden.

21. Jahrhundert: Heute ist das Lebensmittelrecht EU-weit einheitlich geregelt

Mittlerweile zählen Lebensmittel zu den am strengsten regulierten Konsumgütern in der EU. So gibt es auf europäischer Ebene mehr als 100 Gesetze und Verordnungen allein zur Herstellung und Kennzeichnung von Lebensmitteln. Sie legen etwa fest, nach welchen Vorgaben bestimmte Lebensmittel produziert werden, welche Zutaten verwendet werden dürfen und welche Angaben auf den Produkten stehen müssen und dürfen. Das heutige Lebensmittelrecht ist was seine Sanktionen betrifft zwar nicht mehr so drakonisch wie bei unseren Vorfahren, dafür ist es aber um vieles detaillierter und umfangreicher geworden. So können sich Verbraucherinnen und Verbraucher mehr denn je darauf verlassen, dass österreichische Lebensmittel und Getränke höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards entsprechen.

- Bäckerschupfen. Information auf geschichtewiki.wien,gv (abgerufen am 2. Oktober 2023)

- Diehl, Johannes Friedrich: Chemie in Lebensmitteln: Rückstände, Verunreinigungen, Inhalts- und Zusatzstoffe, Weinheim: Wiley-Verlag (2000)

- Festschrift 120 Jahre Codex Alimentarius Austriacus (Österreichisches Lebensmittelbuch) 1891-2011. Herausgegeben vom Bundesministerium für Gesundheit (Oktober 2011)

- Lebensmittel heute – Qualität & Recht. 1835-2010: 175 Jahre. Herausgegeben von A.H. Meyer, Hamburg: Behr’s Verlag (2010)

Wir empfehlen diese Artikel zum Weiterlesen

Lebensmittel

Lebensmittel zählen zu den strengst geregelten Produkten

Von der Zulassung über die Kennzeichnung bis hin zur Kontrolle: Welche rechtlichen Vorgaben sind einzuhalten, um Lebensmittel in Europa in Verkehr zu bringen? Erfahren Sie auf „Österreich isst informiert“ mehr über das Lebensmittelrecht.

weiterlesen

Lebensmittel

Vitamine und Co: Was bringen Nahrungsergänzungsmittel?

Ob im Sport, in der Schwangerschaft oder bei einseitiger Ernährung: Nahrungsergänzungsmittel können Mängel ausgleichen und dem Körper die Stoffe zuführen, die er braucht. Mehr zur Definition und Sicherheit dieser Produkte.

weiterlesen