Wer vor dem Kühlbereich mit Milchprodukten oder beim Teigwarenregal steht, weiß: Die angebotene Lebensmittelvielfalt ist enorm. Die Kennzeichnung auf der Verpackung unterstützt Sie dabei, Ihre individuelle Wahl für ein konkretes Produkt zu treffen. Erfahren Sie in diesem Beitrag, was auf der Lebensmittelverpackung stehen muss, und was diese Angaben aussagen.

Welche Angaben müssen aufs Etikett?

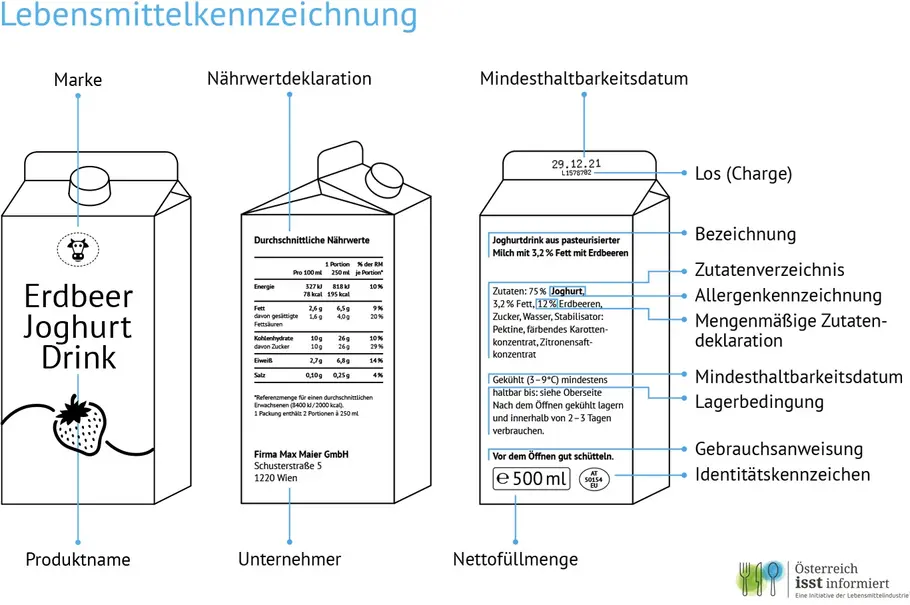

Egal ob in Österreich, Deutschland oder Spanien: In jedem EU-Mitgliedstaat müssen die gleichen verpflichtenden Informationen aufs Etikett. Die Kennzeichnung von Lebensmitteln ist in der EU seit den 1970er-Jahren einheitlich geregelt. Seither wurden die sogenannten Pflichtangaben für die Lebensmittelkennzeichnung laufend erweitert. Heute sind folgende Basisinformationen für vorverpackte Lebensmittel vorgeschrieben (siehe EU-Lebensmittelinformationsverordnung 1169/2011; nach der Infografik in alphabetischer Reihenfolge angeführt):

Bei Getränken mit mehr als 1,2 Volumenprozent Alkoholgehalt ist der Alkoholgehalt auf der Verpackung anzuführen. Diese Angabe erfolgt in Volumenprozent, mit einer Kommastelle (% Vol.). Zwei Beispiele: Auf dem Etikett eines klassischen Lagerbiers findet sich die Bezeichnung „Alkoholgehalt: 5,2 % Vol.“, auf einem gehaltvolleren Bockbier steht „Alkoholgehalt: 7,6 % Vol.“.

Bestimmte Stoffe oder Erzeugnisse können bei sensitiven Konsumentinnen und Konsumenten Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen. Der EU-Gesetzgeber hat daher 14 kennzeichnungspflichtige Allergene festgelegt. Dazu zählen zum Beispiel Nüsse oder Soja. Diese Allergene müssen im Zutatenverzeichnis auf der Verpackung angegeben und optisch hervorgehoben werden – etwa durch Farbe, Fett- oder Kursivdruck oder Großbuchstaben. Lesen Sie mehr dazu: Allergene in Lebensmitteln und ihre Kennzeichnung.

Manche Lebensmittel sind unter besonderen Bedingungen sachgerecht zu lagern oder zu verwenden. In diesem Fall muss die Verpackung entsprechende Anweisungen umfassen. Beispiele dafür sind „vor Wärme schützen“ oder „gekühlt lagern“.

Die Bezeichnung auf der Verpackung beschreibt das Lebensmittel klar und allgemein verständlich, um es von anderen Lebensmitteln zu unterscheiden. Davon abzugrenzen ist der Produktname oder die Marke. So kann die Bezeichnung eines Getränks beispielsweise „Orangennektar“ sein, der Produktname oder die Marke aber „Fruchtente“ lauten.

Manche Bezeichnungen sind EU-weit rechtlich vorgeschrieben: Der Begriff „Milchschokolade“ wird in der Kakao- und Schokoladeverordnung definiert, „Fruchtsaft“ oder „Fruchtnektar“ in der Fruchtsaftverordnung und „Konfitüre“ in der Konfitürenverordnung. Gibt es keine gesetzlich vorgeschriebene Bezeichnung, dann ist die verkehrsübliche Bezeichnung – etwa aus dem Österreichischen Lebensmittelbuch – zu verwenden: zum Beispiel „Extrawurst“ oder „Frankfurter“. Liegt auch eine solche nicht vor, dann ist die Bezeichnung des Produkts ausreichend zu beschreiben, damit es von anderen Produkten deutlich unterschieden werden kann (zum Beispiel „Butterkekse mit edelherber Schokolade").

Die Nettofüllmenge auf der Verpackung gibt die darin enthaltene Menge eines Produkts an. Die Angabe erfolgt in Kilogramm (kg) oder Gramm (g), bei Flüssigkeiten in Liter (l) oder Milliliter (ml) oder – zum Beispiel bei Obst – nach Stückzahl. Nettofüllmengen unter 5 Gramm oder 5 Milliliter müssen nicht angeführt werden.

In bestimmten Fällen ist eine Gebrauchsanleitung auf der Verpackung erforderlich. Zum Beispiel, wenn es für die Verbraucherinnen und Verbraucher schwierig wäre, das Lebensmittel ohne Anweisung zu verwenden oder zuzubereiten. Das gilt etwa für Fertiggerichte wie Tiefkühlpizza oder für Trockenprodukte wie Packerlsuppen oder Puddingpulver.

Die Herkunft (Ursprungsland oder Herkunftsort eines Lebensmittels) ist auf der Verpackung in folgenden Fällen anzugeben: wenn es dazu eine ausdrückliche Verpflichtung gibt oder wenn diese Angabe zur Vermeidung von Irreführung erforderlich ist. Vorgeschrieben ist die Herkunftsangabe zum Beispiel für natives Olivenöl, Honig, Fisch, unverarbeitetes Rindfleisch, frisches, gekühltes sowie gefrorenes Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch. Auch bei frischen Eiern, frischem Obst oder Gemüse sowie bei Bioprodukten muss die Herkunft angegeben werden. Mehr erfahren Sie hier: Wo kommen unsere Lebensmittel her?

Wenn beim Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum kein Tag angegeben ist, erhält das Lebensmittel eine Loskennzeichnung. Dieser Angabe geht der Buchstabe „L“ voraus, es sei denn, sie unterscheidet sich deutlich von anderen Angaben. Durch die Losnummer lässt sich genau feststellen, mit welcher Warenpartie das Produkt erzeugt, hergestellt und verpackt wurde. Dies ist bei Rückrufaktionen wichtig. Mehr zu Rückverfolgbarkeit: Auf den Spuren Ihrer Speisen.

Verpackte Lebensmittel brauchen ein Mindesthaltbarkeitsdatum („mindestens haltbar bis/bis Ende …“). Bis zu diesem Datum garantiert der Hersteller, dass das Produkt – bei geeigneter Lagerung – sämtliche charakteristischen Eigenschaften behält: Neben der Genusstauglichkeit sind das Frische, Geschmack, Aussehen, Konsistenz, Farbe, Geruch oder Nährwerte. Viele Lebensmittel sind auch nach Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums noch einwandfrei genießbar. Durch Schauen, Riechen und Schmecken lässt sich feststellen, ob ein Lebensmittel noch verzehrt werden kann.

Auf besonders leicht verderblichen Lebensmitteln – wie Faschiertem – ist statt dem Mindesthaltbarkeitsdatum ein Verbrauchsdatum anzugeben („zu verbrauchen bis …“). Bei eingefrorenem Fleisch, eingefrorenen Fleischzubereitungen und eingefrorenen unverarbeiteten Fischereierzeugnissen ist darüber hinaus das Einfrierdatum erforderlich.

Die Nährwerttabelle auf der Verpackung gibt Auskunft über die Nährstoffe – also den Nährwert eines Lebensmittels. Sie informiert darüber, wie viel Kalorien, Fett, gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, Zucker, Eiweiß und Salz im Lebensmittel enthalten sind. Zur Vergleichbarkeit wird der Nährwert immer pro 100 Gramm oder 100 Milliliter angeführt. Die zusätzliche Angabe pro Portion ist freiwillig.

Ausnahmen gibt es nur für Kleinstpackungen oder Kräuter, Kaffee, Tee, alkoholische Getränke und lose Ware. Für einige wenige Lebensmittel wie Mineralwasser und Nahrungsergänzungsmittel sind außerdem eigene Nährwertangaben festgelegt.

Auf der Verpackung des Lebensmittels ist der Name sowie die Anschrift des Unternehmens anzuführen, das für das Produkt verantwortlich ist – das muss ein Lebensmittelunternehmer oder Importeur mit Sitz in der EU sein. So können Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Behörden bei Fragen das Unternehmen kontaktieren.

Das Zutatenverzeichnis auf der Verpackung listet alle Stoffe auf, die bei der Herstellung des Lebensmittels verwendet wurden und in diesem enthalten sind. Sie werden nach ihrem Gewicht in absteigender Reihenfolge aufgelistet. Das heißt: Was in der Zutatenliste zuerst steht, ist auch am meisten enthalten. Die Zutaten müssen mit wenigen Ausnahmen auf allen vorverpackten Lebensmitteln angegeben werden. Auch Zusatzstoffe sind Zutaten und als solche im Zutatenverzeichnis anzugeben.

Für einige Lebensmittel kann die Zutatenliste auf der Verpackung entfallen, unter anderem für Frischobst und -gemüse, Käse, Butter oder Produkte, bei denen sämtliche Zutaten des Lebensmittels bereits in der Bezeichnung genannt sind (zum Beispiel „Hafermark“). Die Menge bestimmter Zutaten oder Zutatenklassen ist in der Bezeichnung des Lebensmittels oder im Zutatenverzeichnis auf der Verpackung in Prozent anzugeben (QUID-Kennzeichnung = Quantitative Ingredient Declaration). Das gilt für wertbestimmende Zutaten, die besonders hervorgehoben werden.

Welche weiteren Angaben sind zu beachten?

Dazu kommen für bestimmte Produkteigenschaften weitere verpflichtende Angaben nach der EU-Lebensmittelinformationsverordnung. Beispiele sind der Ausweis des Koffeingehalts oder der Hinweis „aufgetaut“, wenn ein Lebensmittel gefroren war und aufgetaut verkauft wird.

Auch gentechnisch veränderte Lebensmittel müssen auf der Verpackung entsprechend gekennzeichnet werden. Das sind Lebensmittel, die gentechnisch veränderte Organismen (GVO) enthalten, daraus bestehen oder aus ihnen hergestellt wurden. Die Kennzeichnungspflicht gilt auch für Lebensmittel, die Zutaten aus GVO enthalten. Erkennbar ist dies an Pflichtangaben wie „gentechnisch verändert“ oder „aus genetisch verändertem … hergestellt“. Sie finden sich im Zutatenverzeichnis nach der jeweiligen Zutat oder als Fußnote.

Für eine Reihe von Lebensmitteln sind darüber hinaus spezifische Angaben verpflichtend. Dazu zählen etwa Fruchtsaft, Konfitüre, Honig, Schokolade, Mineralwasser, Nahrungsergänzungsmittel, Bio-Produkte oder Lebensmittel für besondere Verbrauchergruppen (unter anderem für Säuglinge und Kleinkinder oder Menschen mit besonderen medizinischen Bedürfnissen). Die erforderlichen spezifischen Angaben werden in eigenen Produktvorschriften geregelt. Auch sind in agrarischen Marktorganisationen Vorgaben zur Deklaration von Lebensmitteln festgelegt – unter anderem für Olivenöl, Fische oder frisches Obst und Gemüse.

Der Endpreis eines Lebensmittels ist entweder auf der Verpackung oder in der Nähe der Ware, zum Beispiel am Regal, auszuweisen. Zudem ist bei allen Lebensmitteln, die nach Gewicht oder Volumen angeboten werden, der Grundpreis anzugeben. Das ist der Preis pro 100 Gramm oder Milliliter beziehungsweise 1 Kilogramm oder Liter. Das könnte Sie auch interessieren: Wer bestimmt eigentlich den Lebensmittelpreis?.

Videotipp: Der Blick auf die Verpackung lohnt sich

Sie wollen dieses Video sehen? Dann klicken Sie bitte auf den Link unten. Dadurch bestätigen Sie, dass personenbezogene Daten an youtube.com übermittelt werden. Alternativ können Sie das Video direkt auf youtube.com betrachten.

In diesem Erklärvideo finden Sie alle wesentlichen Informationen zum Thema Kennzeichnung kurz zusammengefasst. Video: Lebensmittelverband Deutschland

Was haben die Hersteller bei der Kennzeichnung zu beachten?

Die Elemente der Kennzeichnung müssen leicht verständlich, deutlich lesbar, in einer vorgegebenen Mindestschriftgröße und dauerhaft auf der Verpackung des Lebensmittels angebracht werden. Sie dürfen nicht durch andere Angaben verdeckt oder getrennt werden. Wichtig ist auch, dass die Bezeichnung des Produkts, die Nettofüllmenge und der Alkoholgehalt (bei Getränken mit über 1,2 Volumenprozent) in einem Sichtfeld stehen und somit auf einen Blick für die Konsumentinnen und Konsumenten erkennbar sind.

- Kennzeichnung. Information des Fachverbands der Lebensmittelindustrie vom 7. Jänner 2022. Auf wko.at (abgerufen am 30. Oktober 2023)

- Lebensmittelkennzeichnung. Information des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz vom 8. Oktober 2019. Auf sozialministerium.at (abgerufen am 30. Oktober 2023)

- Lebensmittelkennzeichnung. Information des Lebensmittelverbands Deutschland. Auf lebensmittelverband.de (abgerufen am 30. Oktober 2023)

- Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (EU-Lebensmittelinformationsverordnung – LMIV). Verordnung zur Information der Verbraucher über Lebensmittel vom 25. Oktober 2011. Auf eur-lex.europa.eu (abgerufen am 30. Oktober 2023)